中文名稱:人文與環境碩士學位學程 ■全英語授課

中文名稱:人文與環境碩士學位學程 ■全英語授課

英文名稱:Humanity and Environmental Science Master Program

English

學程發展源起

(一)、自然資源經營管理思維的轉變

自然資源經營管理是一個「社會–生態系統」的議題。體認到社會、經濟與生態系統均是複雜的適應系統(complex adaptive system),具有自我組織與非線性的特色,且是處於遠離平衡的狀態,而且自然與人建構的系統有著相互及跨尺度的作甪,上世級八零年代末,自然資源學者開始討論自然資源經營的策略應由控制與管制( command and control)轉變為適應性經營。適應性經營是一個過程,其重點包括了分散化的原則、科學的分析、教育與組織機構的學習,以在不確定的條件下永續經營自然資源。確保適應性經營成功的關鍵在於監測與評估經營手段對系統整體運作的成功與否,故可稱之為經營試驗。進入二十一世紀,針對「社會-生態」複雜適應系統」的本質特性,自然資源經營的走向更強調:(1)以廣泛參與因應變局,(2)強調知識、學習、及適應、更新及轉型的社會資源、(3)瞭解改變及不確性。國際學術界進一步以適應性協同經營 (adaptive co-management) 架構。在適應性協同經營的概念架構下,自然、社會與人文科際整合合作、本土性的生態與環境研究、以及強調社區參與的經營管理行動研究,將是其成功的基石。

(二)、跨領域整合的重要與困難

科際整合是要求不同領域差異甚大的方法論及傳統概念共同合作,所以科際整合是常常被強調的取徑,但是成功的案例並不多,是一相當困難的工作。科際整合合作在程度上可以分為:(一)科際合作(Disciplinary collaboration);參與合作者依各自的科學領域的理論丶方法及解釋的標準,協同工作;亦即各領域各依其自有的形上學(metaphysical)及 知識論(epistemological )的傳統。(二)跨領域合作(Cross-disciplinary collaboration);其中又可再分三個層次:(1)多領域合作(Multidisciplinary collaboration),針對某一系統的問題,由不同領域的科學家依各領域的理論丶方法及解釋的標準,但是解讀最終的成果通常是由一個領域的思維所主導。(2)領域間合作(Interdisciplinary collaboration ),領域間整合對問題的形成、分析到結果的解釋需要更多的協調。研究的問題通常跨越數個空間及時間尺度。採行的方法及分析取徑可能是綜合的,參與合作者能接受、理解、甚至採行其他領域的方法及分析取徑。這種合作與整合可以產生新的問題及新的方法論(methodologies)。(3)越領域合作(Transdisciplinary collaboration) ,所要解決的問題通常是無法由已有的領域來定義的;合作將採行與原本各自領域截然不同的知識論觀點,可以產生新生(emergent)的知識架構( epistemological framework)。適應性協同經營架構不僅需要不同領域專家學者的合作,還需有利益關係人的合作,所以論述(discourse)是非常重要的。

(三)、原住民參與自然資源經營的趨勢

隨著原住民族主體權利意識之逐漸覺醒,傳統的自然資源與生態系的經營管理模式在全世界均已經遭遇到人權及環境正義的質疑及愈來愈激烈之抵抗。在台灣原住民基本法通過後,隨之而來原住民族自治法以及原住民族土地的立法進程亦只是時間上的問題。主要為自然科學背景的學者與行政官僚們面臨社會科學與原住民議題的諸多挑戰時,並未能意識到科學管理的侷現性是難以因應自然環境與社會變遷所帶來的新議題。機構若無法學習與增強與新議題的彈性涵容力(resilience capacity),則有可能陷入僵固困境。欲以強調在地的特性與分權決策概念,認定依在地或原住民生態知識所提倡的共同經營(co-management)即可以取代由上而下的科學管理,在面對目前急遽改變中的環境與社經氛圍,可能也不是自然資源經營的萬靈丹。原住民傳統知識當然是一個重要的知識資源。然而傳統生態知識是一個「知識-實踐-信念」的複合體(A Knowledge – Practice – Belief Complex),有道德與倫理背景,其世界觀是自然與文化是不可分的。知識建立的背景是資源使用者即是經營管理者,完全不同於目前公部門管理制度(經營者只是對其同儕及機構負責)。若只產生知識,是不足以建立社會-生態系統的適應能力,還需要有適當的制度與社會氛圍(institutional and social context)才能試驗與操作以發展在地知識的體系。因此在地知識體系本身即是處理生態系統動態的一個制度與社會學習的過程。在台灣大部分原住民社區已經結構,社會、經濟均處於貧乏困境,重新建構適當的制度與社會氛圍,可能比一昧試圖記錄傳統生態知識更為重要。共同經營包含了許多的面向:權力分享(power sharing)、建立制度(institution building)、建立互信(trust building)、社會學習、解決問題、管理(governance)等,也不是一踀可及的。在台灣當前的社會氛圍(如以保護作為環境保育的唯一選項),再加上幾乎已失去學習能力的經營管理機構,嘗試結合自然科學為基礎的適應性經營,和以社會科學理論為基礎的共同經營--適應性協同經營應是一個值得發展的領域。

學程發展方向與重點

(一)丶跨領域整合

目前參與本中心籌備之核心師資來自環境學院、原住民民族學院、以及人文與社會學院,經由 知識論與方法論的跨領域哲學基礎之論述以建立跨領域整合的堅實基礎。更重要的是,透過性別暨族群主流化價值,我們將以尊重東部區域特色融入原住民族傳統知識,加上性別意識的知識論,來豐富當代科學中的視野與角度限制,進而達到共管機制的可能性。

(二)、原住民參與自然資源經營的適應性協同經營

原住民參與式的自然資源經營是一個包合政治、經濟、文化及生態面相的議題參與式的自然資源經營對傳統的科學管理政策與機構是一很大的挑戰。要根本解決問題是需要越領域合作;合作將採行與原本各自領域截然不同的知識論觀點,可以產生新生(emergent)的知識架構( epistemological framework)。本學程的核心課程即是以不同領域間的論述(包括不同領域、不同地區的老師及學生)來思辯問題的本質,定義新的問題。參與本學位學程的老師們均承諾共同參與核心課程的論述,以越領域合作的取徑為未來發展的方向。 未來發展之目標除了需建立越領域的新架構外,各領域原有的專業知識亦不能完全棄置。參與本學位學程的各領域教師仍將依各自原本的專業領域進行與原住民議題相關的研究,這些相關的研究將可提供做為跨領域整合論述的案例。

學程師資:

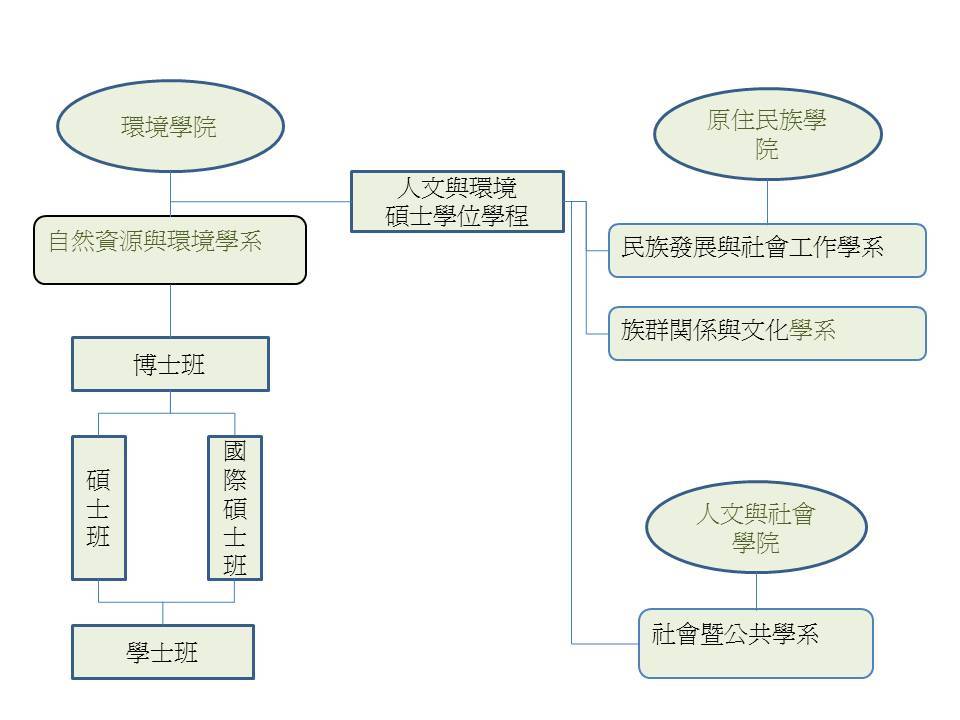

本學程的核心師資將來自三個學院,四個系:環境學院自然資源與環境學系(3位教師),原住民族學院之族群関係與文化學系(2位教師)、民族發展與社會工作學系(1位教師),人文社會科學院社會科學系(2位教師)。未來將另聘尃任學程主任(並兼任籌劃成立一校級研究中心)ㄧ名,負責學程的主要行政工作,獨立於各學系之編制外。 學程之設計分為核心與選修課程,核心核程是以跨領域的知識論、方法論及哲學之討論而設計,核心師資均將全程參與。學生之研究指導則除了由核心師資指導外,亦可依學生之背景及興趣由參與此學程的四個學系的師資擔任。此外透過教育部與國科會等相關資源,將網羅國際知名學者擔任本中心專任客座訪問,以利本中心師生快速掌握國際潮流與多元的經驗分享交流。

圖、人文與環境碩士學位學程規劃之組織架構

課程規劃

本學任學程規劃之最大特色是其師資除一名負責行政之專職主任外,其他教師均以兼職或合聘方式來自參與此一學程課程的四個學系。規畫是以一組核心課程及若干選修課程。核心課程均以合開且全程參與的跨領域論述的方式進行。選修課程則依學生各自背景與研究興趣選修。除此之外,有關自然科學方面較基礎的課程尚可至現已設立的自然資源與環境學系國際碩士班選修。

(一)、核心課程:

1) 生態學的歷史與哲學(History and Philosophy of Conventional Ecological Science)

2) 原住民生態知識的歷史與哲學(History and Philosophy of Indigenous Ecological Knowledge )

3) 社會-生態系統:知識、正義與倫理(Socio-Ecological Systems: Knowledge, Justice and Ethics)

4) 原住民生態知識的案例研究(Indigenous Ecological Knowledge in Actions)

(二)、選修課程:

1) 適應性協同經營管理(Adaptive Co-Management)

2) 環境正義(Environmental Justice)

3) 原住民與生態/文化旅遊 indigenous peoples and eco/culture tourism

4) 環境社會學專題(Nature & Society)

5) 生態女性主義與生態體系Ecofeminism and Ecology

6) 環境議題的科技與社會面相(Science, Technology & Society: Studies of Environmental Issues)

※詳細課程規劃內容如下表: